Mobilityを引き出すためには、皮膚や筋肉だけでなく、筋膜へのアプローチも重要になります。アナトミートレインは筋膜の連結を知る上で、とてもわかりやすいため、とりあえず上肢の部分だけまとめてみました。

「アナトミートレインアームライン」について簡単にご紹介します。

アナトミートレイン上肢のアームライン

アナトミートレインとは、筋膜のつながりを線路(トレイン)のように体系化し、全身の姿勢や運動パターン、また不調や痛みの発生源を理解するための解剖学的概念です。特に上肢については、「アームライン」という4つの筋膜ラインが存在し、臨床現場で広く活用されています。

アナトミートレインの基本概念

アナトミートレインは全身の筋や筋膜の連続性を「線路」として可視化し、それぞれのラインが相互に影響し合いながら身体全体の機能や不調に関与しているという考えに基づいています。主に12本の筋膜ラインが定義されており、上肢には「アームライン」と呼ばれる経路が含まれます。

上肢の4つのアームライン

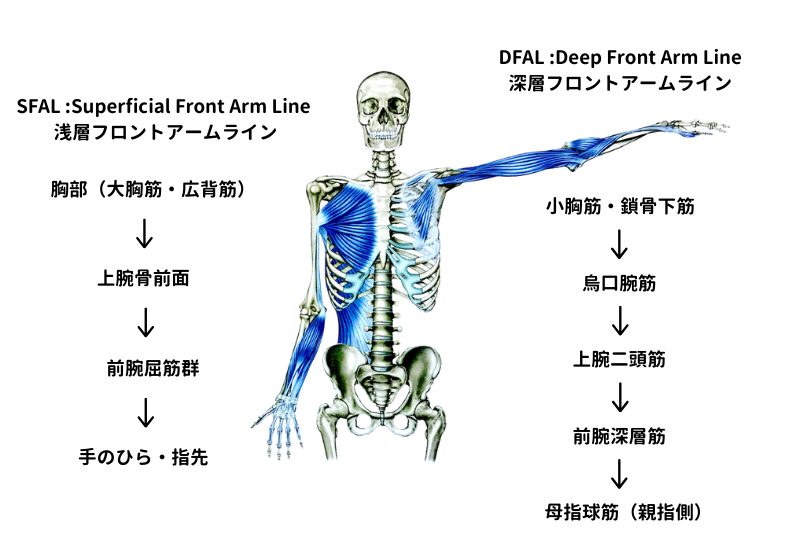

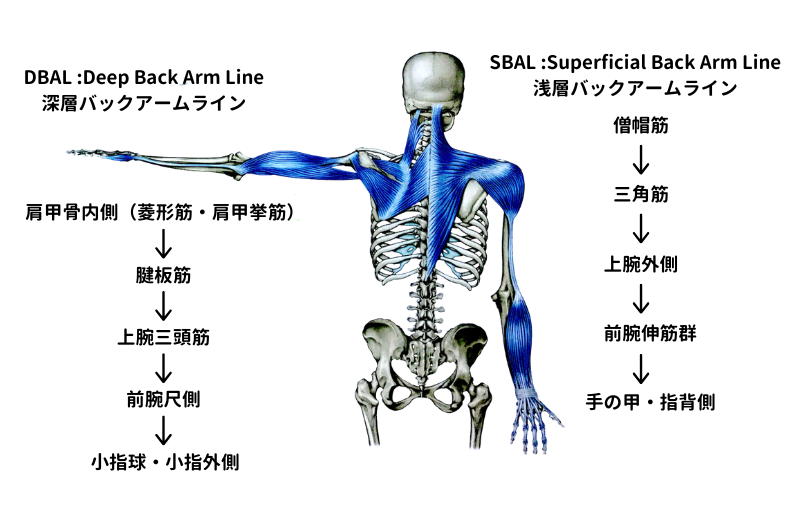

上肢には主に以下の4つのアームライン(筋膜経線)が存在します。前側・後側、そして浅層・深層で分かれています。

前面アームライン:浅層フロントアームライン(SFAL)と深層フロントアームライン(DFAL)

| アームライン | 英語名(略称) | 主要な走行経路 | 関与する主な筋肉 |

|---|---|---|---|

| 浅層フロントアームライン | Superficial Front Arm Line (SFAL) | 胸部→上腕前面→前腕屈筋群→手のひら・指先 | 大胸筋、上腕二頭筋、手根屈筋群 |

| 深層フロントアームライン | Deep Front Arm Line (DFAL) | 小胸筋→烏口腕筋→前腕深層筋→母指球筋 | 小胸筋、鎖骨下筋、烏口腕筋 |

| 浅層バックアームライン | Superficial Back Arm Line (SBAL) | 僧帽筋→三角筋→前腕伸筋群→手の甲・指背側 | 僧帽筋、三角筋、前腕伸筋群 |

| 深層バックアームライン | Deep Back Arm Line (DBAL) | 肩甲骨内側→腱板筋→上腕三頭筋→小指球・小指外側 | 菱形筋、肩甲挙筋、棘下筋、上腕三頭筋 |

後面アームライン:浅層バックアームライン(SBAL)と深層バックアームライン(DBAL)

臨床での活用方法

各アームラインの臨床的意義

SFAL(浅層フロントアームライン)

- 指・手首・肘の屈曲や握力低下、指先の不調などに対応

- パソコン作業やグリップ動作の多い人のケアに適応

- 前腕屈筋や大胸筋起因の問題に有効

DFAL(深層フロントアームライン)

- 姿勢不良(巻き肩、猫背)への対応

- 肩が挙がりにくい、呼吸が浅くなりやすい人へのアプローチ

- 小胸筋の短縮や母指球の問題がある場合に使用

SBAL(浅層バックアームライン)

- 肩こり・肩の張り・首こりに効果

- 手首や肘の伸展運動の改善

- タイピングやスマホ操作による疲労の改善

DBAL(深層バックアームライン)

- 肩甲骨の位置異常、肩甲骨周囲痛への対応

- 猫背や姿勢不良のケア

- 小指・前腕尺側ラインの問題や肩甲骨の安定問題

簡便な評価方法

各アームラインの評価で簡便に用いられる陽性所見(臨床テストや観察所見)は、部位や機能に沿った特徴的な動きや痛み、可動域制限などで判断できます。

- SFAL:手首や指の屈曲、グリップ力テストで痛みや可動域制限

- DFAL:肩をすくめる動作や猫背姿勢保持で肩~手までに緊張や痛み

- SBAL:肩や肘の伸展動作、手の甲側への反らし動作での張りや痛み

- DBAL:肩甲骨内側の圧痛・肩甲骨挙上運動時の制限、小指側への手首運動での痛み

臨床でのポイント

症状の部位(屈曲・伸展・姿勢安定)や動作パターンに応じて、深層・浅層の各ラインを選択することが重要です。筋膜が原因と思われる場合、単独筋でなく「ラインで評価・アプローチ」することで効果向上が期待できます。

まとめ

アナトミートレインの上肢には浅層・深層それぞれ前後の4つのアームラインが走行し、個々の筋や筋膜を単体で捉えるのではなく、全身ネットワークとして運動や障害・不調をとらえる枠組みを与えています。アームラインを理解すると、肩こりや腕の疲労、手の不調がどのように全身へ連鎖し得るかを把握しやすくなり、より効果的な治療やリハビリテーションが可能になります。

参考文献・ソース

主要参考サイト:

- 高津整体院「アーム・ライン(AL:上肢の筋膜ライン)」

- ふれあい整骨院「肩こり=アームラインからくる可能性も」

- PT Goyasu「アーム・ライン関連記事」

- 徒手療法の臨床論「アナトミートレイン各ライン解説」

- reha-basic.net「アナトミートレイン!筋膜の付着部と臨床的な考え方」

※本コンテンツは複数の信頼できる医療・リハビリテーション専門サイトの情報を基に作成されています。